後 藝 情 時 代 | 2021 陽 明 交 大 應 用 藝 術 所 聯 展

Art in the Post-Pandemic Era : 2021 Group Exhibition by Institute of Applied Arts, NYCU

因為疫情的出現,打亂了人類原本的生活方式,民眾不得不戴起口罩,並習慣前所未見的防疫措施與社交距離。過往的經驗告訴我們,科技可能會使彼此距離更加疏遠,但是在疫情肆虐的時期,卻也是科技讓我們能用新的方式繼續生活著,安全地和彼此保持聯繫。而對於創作者而言,科技的引入是否能夠同樣替藝術、設計帶來新的能量,為後疫情時代開啟更多可能性?

As the advent of COVID-19 has disrupted the usual life of humankind, people had no choice but to wear masks and get accustomed to unprecedented prevention measures as well as social distancing. Past experience told us that technology might alienate each other. However, it is also technology that allows us to continue living in new ways and connecting to each other safely during this raging pandemic. For creator, can the introduction of technology bring fresh energy to art and design similarly, opening up more possibilities for the post-pandemic era?

ONLINE EXHIBITION

2021.09.30 —— 2021.10.19

實 體 展 覽 EXHIBITION

2021.09.23 —— 2021.10.19

陽 明 交 大 藝 文 中 心 B1 藝 文 空 間

展 區 介 紹 ABOUT

科 技 迭 袋 Technological Iteration

與西田社布袋戲基金會合作,將本土技藝「布袋戲」和新興科技結合,如VR、數位設計與製造、電動裝置等。在延續舊文化的同時,並透過科技演繹出新的風采。

The first section “Technological Iteration” collaborates with Se Den Foundation to mix local glove puppetry with cutting-edge technology, such as VR, digital design & manufacturing and electric device. While extending old culture, it can deduce new styles with technology as well.

| 科 技 迭 袋 —— 作 品 瀏 覽 | |

| 許峻誠、李建佑、施帆、張慈恩、許巧妮、陳昱誠 王子依、顏瑋辰、神雨丹、羅曉愉、劉琳、李家慶、王秋玄、秘子尉 |

療 癒 設 計 Healing Design

運用設計的力量,賦予科技除了原有的物質性之外,亦能具有療癒生命的感性及溫度,使個體在物理上/心理上,能夠重新尋回原有的平衡。

The second section “Healing Design” utilizes design to endow technology with the sensibility and emotion of healing life in addition to its natural materiality, enabling individuals to regain original balance physically or mentally

| 療 癒 設 計 — 作 品 瀏 覽 | |

| 張政凱、蔡沛軒、王子依、傅昀畇、張慈恩 黃亭捷、莊士頡、鄔銘鋮、李京蔚、蘇品儒、黃家豪 賴威漢、施帆、顏瑋辰、羅敏、陳雅致、吳玫暄、黃宜品、劉靜純 |

數 位 工 藝 Digital Craft

將參數設計融入於傳統工藝當中,使皮件、藍染、家具乃至瓷器,都能以程式規則定義模型,並藉由調整參數大量探索設計結果,最終利用數位製造實現創作。

The third section “Digital Craft” merges parametric design into traditional craftsmanship, which allows leather accessory, indigo dyeing, furniture or even ceramic, to be defined with program rules and can explore design results massively by adjusting parameters. Finally, the works are implemented with the help of digital manufacturing.

| 數 位 工 藝 — 作 品 瀏 覽 | |

| 翁子馨、張政凱、蘇楷文、陳昱誠、張慈恩 熊姿潔、楊采寧、許巧妮、羅敏、張政凱、李芃萱、蔡佳勳 |

藝 同 漫 遊 Roaming

拾取個體一連串的生命經驗融入於作品,觀眾能透過漫遊於這些作品之中,體驗作者所感,經由彼此感官的交錯,重新審視自身,同時喚起觀眾對於藝術創作的想像。

The last section “Roaming” picks up a series of life experiences from individuals and incorporates them into the creations. The audience can experience what the creators feel by roaming in these works, re-examining themselves through the intertwist of each other’s senses. At the same time, the audience’s imagination toward art creation can also be aroused.

| 藝 同 漫 遊 — 作 品 瀏 覽 | |

| 賴雯淑、楊馥嘉、王竣恆、許雅貞、吳玫暄、沈君怡 周小淨、蔡佳勳、林沂蓁、呂彦青、王竣恆、洪敏祐、趙佳禾 |

師 長 序 FORWARD

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

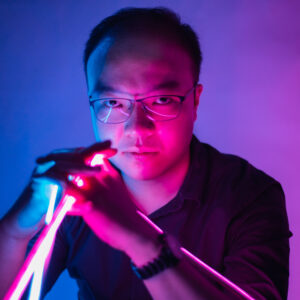

策 展 團 隊 TEAM MEMBER

|

|

|

|

| 展覽指導|郭明浩 講師 | 行政總籌|湯景光 | 行政總籌|鄒玟珊 | 總召|陳昱誠 |

|

|

|

|

| 總召|許巧妮 | 視覺設計|王子依 | 視覺設計|王竣恆 | 視覺設計|黃家豪 |

|

|

|

|

| 視覺設計|李京蔚 | 場佈|顏瑋辰 | 場佈|許雅貞 | 場佈|楊馥嘉 |

|

|

|

|

| 場佈|劉琳 | 場佈|鄔銘鋮 | 場佈|羅曉愉 | 公關活動|張慈恩 |

|

|

|

|

| 公關活動|蔡佳勳 | 公關活動|吳玫暄 | 公關活動|蘇品儒 | 攝影|蘇楷文 |

|

|

|

|

| 攝影|沈君怡 | 網站設計|蔡沛軒 | 網站設計|林坊羽 | 總務|熊姿潔 |

主 辦 單 位

|

特 別 感 謝

|

|

|